突然ですが、当サイト管理人は、高校卒業まで、あえてスマートフォンは保有していませんでした(周囲の大多数は保有していましたが・・・)。

もちろん、親にスマホを持たないことを強制されたわけではありません。

とりわけ、中学生になると、周囲の友人の多くが親にせがんで、スマホを持ち始めるのですが、当時は、「なぜ、そんなにスマホが欲しいのか」と思っておりました。

しかし、私は、いくつかの理由があり、あえてスマホを持たない選択をしました。

ちなみに、当サイト管理人、今は、スマホを持っているのですが、現在の私にとってスマホは、単なる連絡手段でしかありません。

今はやむを得ずスマホを保有しているというのが正直なところですが、仮に連絡を放棄してもよいというようであれば、スマホは保有していないと思います。

ということで、当記事では、スマホについて懐疑的な考えを持っている私が、中高生においてスマホを持たないメリット等を考えていきます。

現在、中高生の圧倒的多数は、スマホを所持しているというデータがありますが、スマホを所持していなくても何とかなるということを、当記事でお示しいたします。

それでは、詳しく見ていきましょう。

スマホ所持に関するデータを確認

まずは、どれくらいの割合の子どもがスマートフォンを持っているのかを、データで確認いたします。

ここでは、子どもにおける

- スマホ所持率

- スマホによるインターネット利用率

について、国が公表しているデータで確認いたしましょう。

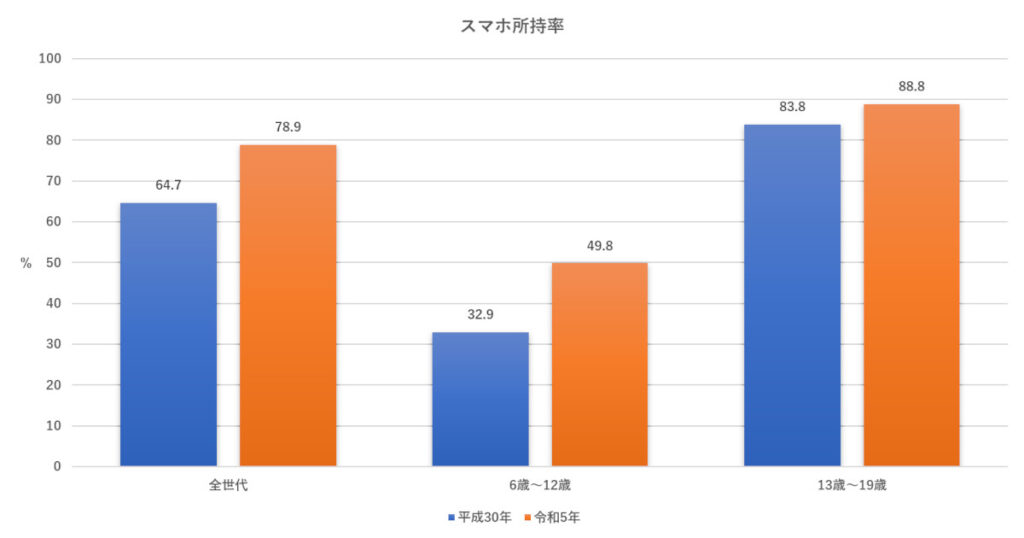

スマホ所持率

まずは、スマーフォンの所持率について見ていきます。

上のグラフは、全世代と子ども(6歳から19歳)における個人のスマホ所持率を示しています。青が平成30年の結果、オレンジが令和5年の結果です。

一目瞭然ですが、平成30年と比べて令和5年の方が、スマホ所持率は高いといえます。

特に、子どもに注目すると、小学生にあたる6歳~12歳のスマホ所持率が大幅に上昇しております。

また、当記事で取り上げる中高生(13歳~18歳)のスマホ所持率は、令和5年において約9割。平成30年と比べて、少し上昇しています。

多くの中高生が、スマホを所持していることがわかります。

中高生のスマホ所持率について、思いのほか少ないと思った方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、これは、中学1年生も含んでいることに留意が必要です。中学1年生~2年生の間に、スマホを所持するという人も、一定数います。

つまり、学年があがるほど、スマホ所持率はあがるということになります。

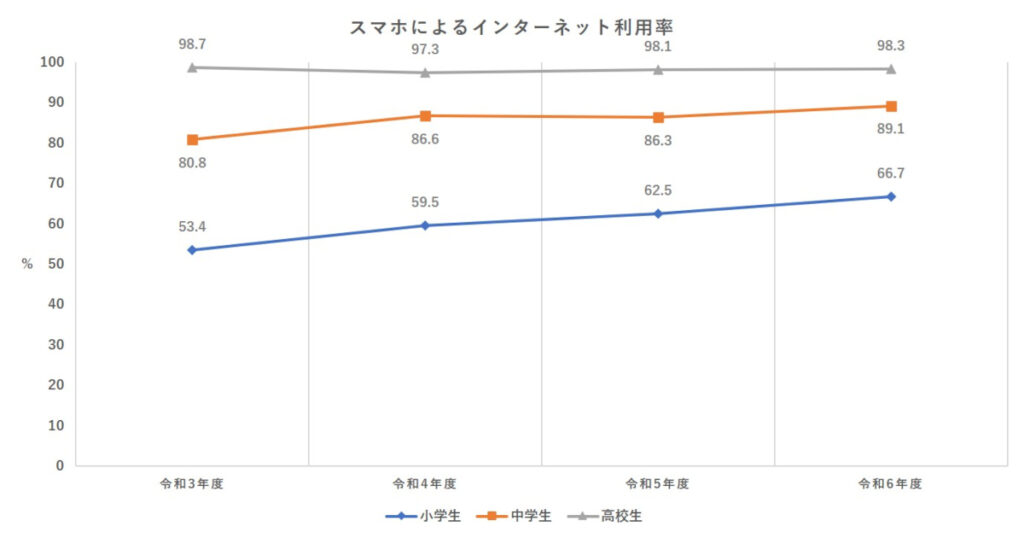

スマホによるインターネット利用率

さて、スマホを使うほとんどの人が利用するのがインターネットでしょう。

ブラウザ・SNS・ゲーム・・・、スマホの機能の多くは、インターネットに依存しています。

そこで、今度は、小学生・中学生・高校生のスマホによるインターネット利用率を示しました(このデータは親などと共用でスマホを使ってインターネットを利用することも含みます)。

それによると、高校生のほとんど、中学生の多くは、スマホでインターネットを利用していることがわかります。時系列で見ると、中学生は微増、高校生はほぼ横ばいとなっています。

小学生においては、スマホによるインターネット利用率が増加傾向です。スマホ利用・所持が低年齢化しています。

子どもたちは何のためにスマホを所持しているのか

では、子どもたちは、何のためにスマホを持っているのでしょうか。

いろいろと考えることができますが、ここでは、子ども特有の事情等も鑑みて、以下の3点をあげます。

- 緊急時における連絡

- SNSの利用(友達との連絡)

- 娯楽(動画視聴・ゲーム)

詳細に見てまいります。

緊急時における連絡

親は、子どもが外に出かけているときに心配することはもっともです。もしかしたら、子どもが不測の事態に巻き込まれるかもしれません。

そうした不測の事態に備えて、連絡手段としてのスマホを持たせる親は、少なくありません。

例えば、子どもが登下校中に大きな地震が起こったとき、不審者に遭遇したとき、などにおいて、スマホを利用できるかもしれません。

また、GPS機能により子どもの居場所を把握できるというメリットもあるかもしれません。

「以前の子どもはスマホ(携帯電話)を持っていないのが当たり前だった。今の親御さんは過剰すぎる」という批判もあるかもしれません。

ただ、最近は、田舎の地域を除いて、子ども及び親と地域とのつながりが薄れていっているというのが現状です。

子どもが、地域住民に頼ることができないとなると、頼れるのは親だけです。

そうしたことに鑑みると、親が子供に、スマホ(携帯電話)を持たせたくなる気持ちはよくわかります。

連絡のためだけならば、通話機能以外は必要ありませんので、従来型のケータイやキッズケータイで十分なはずです。しかし、子ども(中高生)の多くはスマホを持っています。なぜでしょう?

SNSの利用(友達との連絡)

従来型のケータイやキッズケータイではできないこと、それは、SNSの利用です(※ガラホならば、SNSの利用は可能です)。

SNSの利用のために、スマホを持っているという人はかなり多いです。

SNSにおいて最たるものは、無料通信アプリのLINE(ライン)です。

中高生は、友達との連絡手段でLINEを使うことが多いです。

また、クラス単位や部活単位等で、ライングループを作成します。LINEを利用するためには、当然、スマホを持っている必要があります。

LINEをはじめとしたSNSで、友達などと連絡をとるために、スマホを所持しているのです。

娯楽(動画視聴・ゲーム)

動画視聴やゲームなどの娯楽目的に、スマホを使っている人も多いです。

「令和6年度青少年のインターネット利用環境実態調査」によりますと、スマホでのインターネットの利用目的として、動画視聴が中高生において90%前後と、かなり高い割合になっています。

また、スマホゲームについては、動画視聴ほど高くはありませんが、それでも、70%台とやや高くなっています。

したがって、動画視聴やゲームといった娯楽を目的に、スマホを使っている中高生はかなり多いということができます。

連絡手段のために親が子どもにスマホを与えたのに、結局、動画視聴やゲームのためにスマホを利用してしまっている子どもは少なくないでしょう。

勉強でスマホを使う?

上記以外に、勉強でスマホを使うという人もいるかもしれません。

「令和6年度青少年のインターネット利用環境実態調査」では、中学生の43.8%、高校生の55.6%が、勉強のためにスマホでインターネットを利用していると回答しています。

前述しました動画視聴やゲームと比べても、低い割合となっています。

一般的に、勉強においては、スマホよりも、学校で配布されるタブレット端末等、いわゆる、GIGA端末を利用する人の方が多いでしょう。

子どもがスマホを持たないメリット

それでは、ここからは、当サイト管理人の経験ももとに、子どもがスマホを持たないメリットについて、下記の通り、述べていきます。

- 自分の時間・家族の時間を大切にできる

- スマホゲームなどにハマる心配がない

- ネットの世界から断絶できる

- スマホ以外のことに集中できる

私が自発的に高校卒業までスマホを持たなかった理由は、こうしたメリットがあったからです。詳しく見ていきます。

自分の時間・家族の時間を大切にできる

まず、スマホがなければ、自分の時間を大切にできます。

LINEをやっていると、友人・知人から連絡があり、確認をせねばならなくなります。

また、場合によっては、返信もせねばならず、無駄な時間が生じてしまいます。

一方で、スマホがなければ、LINEの確認や返信は、当然ながら、不要となります。よって、自分の時間をより多くつくることができます。

私の具体的事例

私は友達付き合いがあまり得意ではありませんでした(今も)。正直に言って、友達と深い関係を築きたくなかったのです。

スマホを所持し、ラインなどで連絡を取るということはしたくありませんでした。

自分の時間を侵されたくなかったわけです。すなわち、「おひとりさま」の時間を大切にしたかったということになります。

対面で友達と会話をすることは楽しいことです。バーチャルな世界ではなく現実の世界で友達と接することを大切にするべきだと思います。

家族の時間も大切に

スマホを持っていなければ、家族との時間も大切にすることができます。

スマホの画面に没頭していれば、家族と会話をする機会は減ります。

家族が声をかけてくることを、癪に思ったり、自室に引きこもったりする子どももいるでしょう。

一方で、スマホがなければ、そうしたことはありません。

中高生は、思春期にあたる時期ですが、そうした時期こそ、親子間のコミュニケーションは大切です。

スマホゲームなどにハマる心配がないこと

先述した通り、子どもの多くはスマホで動画視聴やゲームなどの娯楽を楽しんでいます。

中には、それらによって、スマホ依存になってしまう子どもたちもいます。

一方で、スマホがなければ、当然ながら、動画視聴やゲームにハマる心配はありません。

私の具体的事例

私は、当時、スマホを持つとゲームなどに没頭してしまうという懸念をもっていました。

スマホゲームは面白いものが多いようですから、ハマってしまうことは間違いないと当時は思っていました。

スマホを所持しなかったおかげで、当時は、ゲーム、及び、動画視聴とは無縁の生活を送っていました(スマホを所持している今も、無縁です…)。

スマホ依存になってしまいますと、視力や体力の低下にもつながります。体にも影響がでてきますので、スマホが無いに越したことはありません。

ネットの世界から断絶できる

ネットというバーチャルな世界に簡単に入ることができるのがスマホの特徴です。

確かに、ネットはとても便利かもしれませんが、やはり、下記のような、危険性がはらんでいるということも理解せねばなりません。

- 個人情報流出のリスク

- 誹謗中傷やいじめ

- スマホ依存、体への影響(前述の通り)

- 誤情報・偽情報 などなど

上記のようなリスクに、大人も対応できていなくて、かつ、加害者になっているような事例があるにもかかわらず、子どもがそうしたリスクに対応することは果たして可能なのでしょうか。

そのように考えると、手軽にネットを利用できるスマホの是非を考えざるを得ないと思います。

子どもがスマホを持つ場合は、十分な教育が必要であることは言うまでもありません。

私の具体的事例

当時、インターネットを使うには、親のPCを使う以外に方法はありませんでした。

そのため、中高生のとき、調べものも、全て、文献で行っておりました。言葉の意味を調べるのは、当然、紙の辞典です。

インターネットが無かったが故に、読解力が身についたと思っております。

スマホを持つことにより、ネットの危険性を勉強できるという意見もあると思います。しかし、事件に巻き込まれてからは遅いのです。子どもにスマホを持たせる場合は、ネットに関する十分な教育が不可欠です。

スマホ以外のことに集中できる

最初に述べた「自分の時間を大切にできる」と共通するところもあるかもしれませんが、スマホがなければ、当然ながら、スマホ以外のことに集中しようとします。

動画視聴もできない、ゲームもできないということになると、それ以外のことに没頭せざるを得ません。

ちなみに、私は、読書と新聞のスクラップでした。もちろん、スポーツでも勉強でも差し支えありません。

スマホのスクリーンタイムが長い人ほど、学力も体力も低いというデータもあります。

したがって、スマホがないということは、自身の学力や体力の向上にもつながります。

私の具体的事例

私は、スマホを持っていなかったために、勉強に集中できて、志望の高校や大学に入学できたと言えるのかもしれません。

スマホをさわる時間が私には一切なかったことになりますから。

スマホをさわる時間を機会費用ととらえると、損失はかなり大きいと私は思います。

以上、子どもがスマホを持たないメリットを4つ、述べました。他に、あえて、メリットを挙げるならば、通信費がかからないということでしょう。

子どもがスマホを持たないデメリットとその解消方法

続いて、子どもがスマホを持たないことのデメリットを述べます。

併せて、それらのデメリットを解消したりカバーしたりする方法も考えていきます。

当サイト管理人が、中高生のとき、周囲の圧倒的多数がスマホを持っている中で、自分だけスマホを持っていないことによる弊害もありましたので、そうしたことも参考に述べていきます。

中高生がスマホを持たないデメリットは、下記の3点です。

- すぐに何かを調べられない

- 友だちとのコミュニケーションが不足する

- 親に心配をかける

それぞれ、見ていきましょう。

すぐに何かを調べられない

まずは、すぐに何かを調べられないということです。

スマホを持っていれば、調べたい事柄があれば、すぐに、ブラウザを開いて、検索するでしょう。

例えば、列車の時間。中学生、高校生になると列車に乗る機会が増えます。

もし、スマホを持っていなかったら、列車の時間を調べられないという不都合が生じるかもしれません。

また、英単語や古語などをすぐに調べられないというデメリットもあります。

友だちとのコミュニケーションが不足する

次に、友だちとのコミュニケーションが不足するおそれがあるということです。

中学生になるとだんだん多くの人がスマホを所持するようになり、高校生になるとほとんどの人がスマホを所持するようになります。

スマホを持っていなかったら、ラインの会話などに参加できず、「孤立」に陥ってしまうかもしれません。

「おひとりさま」を好んでいるようであれば問題ありませんが、たくさんの親友や友人に囲まれるのが好きな人は要注意です。

ちなみに、私は、中高生のとき、クラスや部活のライングループに参加していませんでしたが、何ら問題はありませんでした。

ただし、LINEを通じて、友だちから何かを教えてもらうということはできませんので、タスクの抜け漏れがないよう、人の話をしっかりと聞く必要があります(当たり前のことですが・・・)。

親に心配をかける

スマホを持っていなければ、子どもが親に心配をかけることになるかもしれません。

前述しましたが、緊急時に連絡が取れるよう、子どもにスマホを持たせているという親もいます。

最近は、都市部を中心に、地域との関係が希薄になっている子ども・親は、少なくありません。

そのため、親が子どもを心配するという心理はよくわかります。

大きな地震が起こったときなどは、親子間で、連絡をとりたいという人もいるでしょう。

そうした人のための、解決策は、以下の通りですので、参照にしてください。

また、何か起こったときに、地域住民に頼れるように、地域住民との関係性を構築しておくということも、必要なことでしょう。

子どもにスマホを持たせようと考えている方へ

当サイト管理人は、スマホを子どもに持たせるなという気はゆめゆめありません。

子どもにスマホを持たないことを強制することは、むしろ弊害をもたらす可能性もあります。

実際に、大学生までスマホを持たせてくれなかった人が、大学生になりスマホを手に入れると、スマホに没頭しすぎて、スマホ依存症になったという事例も報告されています。

ここでは、子どもがスマホを持たない選択もあるということを提示したにすぎません。

子どもにスマホを持たせるということは、別に、悪いことではないのです。

ただ、先述した通り、子どもがスマホを持つことによりゲームなどの娯楽に没頭してしまうかもしれません。

そのため、子どもにスマホを持たせようと思った場合、何より重要なのは、1日にスマホをさわる時間を1時間までにするなどといったルールを作ることです。

また、フィルタリング機能を利用することも必須でしょう。

インターネットには危険もはらんでいることを子どもに教育することも必要です。

子どもにスマホを持たせることは、一定のリスクもあるということを親が理解しておくことが必要です。